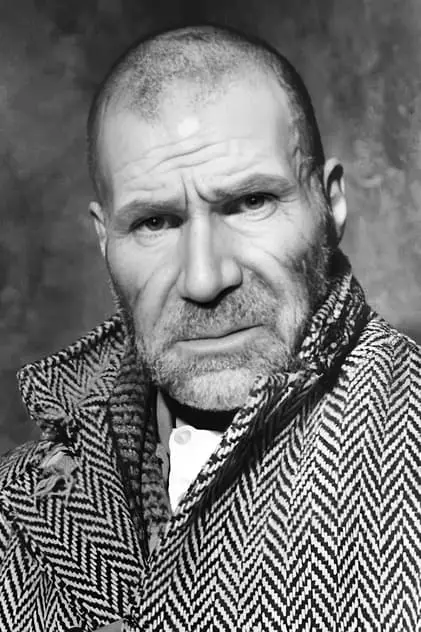

Jacques Dufilho

Prénom : Jacques

Nom : Dufilho

Date de naissance : 19-02-1914

Lieu de naissance : Bègles, Gironde, France

Décédé le : 28-08-2005

- Jacques Dufilho

Jacques Dufilho est un comédien français, né le 19 février 1914 à Bègles (Gironde) et mort le 28 août 2005 à Lectoure (Gers). Au cinéma, il incarne d'abord des personnages comiques de second plan, alternant films alimentaires oubliés ou productions plus ambitieuses où ses rôles marquèrent le public, notamment dans La Guerre des boutons d'Yves Robert ou Zazie dans le métro de Louis Malle

Familier de l'univers de Jean-Pierre Mocky, pour lequel il a joué plusieurs fois, Jacques Dufilho voit évoluer sa carrière dans les années 1970 à la faveur d'un premier rôle dans Une journée bien remplie de Jean-Louis Trintignant et d'un emploi de chef-mécanicien récompensé par un César du meilleur acteur dans un second rôle dans Le Crabe-tambour

Épicier patriote dans La Victoire en chantant de Jean-Jacques Annaud la même année 1976, film récompensé par un Oscar du meilleur film en langue étrangère, puis paysan bigouden dans l'adaptation par Claude Chabrol du Cheval d'orgueil, il obtient à nouveau le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le personnage d'homosexuel mature dans Un mauvais fils de Claude Sautet en 1980

L'une de ses dernières compositions au cinéma est la figure controversée du maréchal Pétain dans le film homonyme de Jean Marbœuf.

Biographie

Famille et premières années

Issu d'une famille aisée de pharmaciens, originaires du Sud-Ouest de la France, Jacques Dufilho songe d'abord à devenir agriculteur. Sa passion pour le théâtre le rattrape à la fin des années 1930 où, élève de Charles Dullin à Paris, il débute sur les planches et dans les cabarets, imposant progressivement ses textes décalés et des personnages comiques, dont le plus célèbre reste Victorine, la domestique qui fait la Visite du château. Repéré par les metteurs en scène André Barsacq et Georges Vitaly, Dufilho enchaîne presque sans discontinuer des pièces du répertoire ou des créations contemporaines au cours de six décennies, d'abord comme figurant puis comme tête d'affiche. Son travail sur scène est récompensé par deux fois, notamment par un Molière du comédien en 1988 pour son rôle dans Je ne suis pas Rappaport, mise en scène par son ami Georges Wilson.

Les ancêtres de Jacques Dufilho sont originaires de Gascogne, dans le Sud-Ouest de la France et plusieurs d'entre eux se sont engagés dans l'activité pharmaceutique. Le plus célèbre, Louis Joseph Dufilho (1788-1824) quitte son Mirande natal au début du XIXe siècle pour s'établir à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, y ouvrir la Pharmacie Dufilho au 514 Chartres Street et devenir le premier pharmacien diplômé d'Amérique du Nord.

Son frère Alexandre s'installe également outre-Atlantique pour devenir armurier, la guerre de Sécession l'obligeant à renoncer à son commerce. Le père (1883-1938) de Jacques Dufilho est lui aussi né à Mirande mais ne tente pas l'aventure américaine : après ses études en pharmacie, il préfère s'installer dans son village natal en 1906 puis revendre quelques années plus tard son officine pour devenir directeur d'une usine de produits chimiques et pharmaceutiques à Bègles (Gironde). Avec sa femme Joséphine, il a déjà deux enfants, Yvonne (1909-1985), laquelle va reprendre plus tard les affaires de son père et André (1912-2003), qui est médecin à Mirande puis devient écrivain à la fin de sa vie.

Jacques Dufilho naît dans la maison familiale de Bègles, route de Toulouse, quelques mois avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale pendant laquelle son père est mobilisé comme pharmacien dans une ambulance puis à la production de gaz de combat. Son enfance, heureuse, est marquée par l'arrivée des Américains à Bordeaux en 1917, un souvenir marquant aux yeux du petit garçon, la découverte de la nature, de la botanique et du théâtre.

Vers l'âge de dix ans, lorsqu'il déménage avec ses parents rue Brun à Bordeaux, il assiste de plus en plus souvent son père, désormais directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, comme apprenti-laborantin. Pour autant, son tempérament sérieux et sa curiosité ne lui permettent pas d'envisager, à l'instar du reste de sa famille, de longues études ; élève médiocre, il n'obtient de bonnes notes qu'en dessin et surtout en français ; discipline qu'il prend plaisir à découvrir par des lectures personnelles, notamment les romans d'aventures de Jules Verne ou Alexandre Dumas. Il obtient péniblement son certificat d'études, entre au lycée Montaigne de Bordeaux et échoue à l'examen du baccalauréat. Encouragé par son père qui ne peut se résoudre à le laisser entrer aux Beaux-arts, il intègre une formation de prothésiste dentaire pendant une année, avant de la quitter pour s'engager dans l'armée, au 2e régiment de hussards de Tarbes, pour une période de dix-huit mois. Il en sort au grade de brigadier.

Passionné par la nature et le monde rural depuis son enfance, sa vie rythmée par de nombreux voyages familiaux vers les villages gascons de ses ancêtres, Jacques Dufilho décide en 1936, au sortir de son service militaire, de devenir paysan. Son ambition première le pousse à emprunter de l'argent pour acquérir le château de Cornac et ses cent hectares de terrain, près du village de Ricourt, pour y cultiver la terre. S'il ne parvient pas à réunir les fonds suffisants, il fait pourtant l'acquisition d'une paire de bœufs et de deux vaches avec lesquels il commence son apprentissage chez des propriétaires des environs. Obstiné et heureux à une tâche qui n'est pas encore celle de l'agriculture industrielle, le jeune garçon développe pour ce métier, un profond attachement qui le suivra tout au long de sa vie.

Débuts sur les planches et au cinéma

Les raisons qui poussent Jacques Dufilho à quitter son métier d'agriculteur pour devenir comédien restent incertaines mais coïncident avec la mort brutale de son père en 1938. Ainsi, il déclare dans une interview que sa première motivation, naïve, a été de faire du théâtre pour gagner de l'argent afin d'acheter la ferme qu'il n'a pas pu acquérir. À d'autres reprises, il relate une rencontre déterminante avec l'actrice Madeleine Lambert, venue dans la pharmacie de sa sœur à Barèges et qui aurait encouragé le jeune homme curieux à faire du théâtre, à s'inscrire aux cours de Charles Dullin de Paris. Jacques Dufilho reçut le consentement maternel à une installation parisienne et son aide pour trouver une petite chambre à louer, rue Taitbout dans le 9e arrondissement. Après quelques hésitations, il ose enfin demander à Charles Dullin de pouvoir intégrer son cours, au théâtre de l'Atelier. Dufilho raconte souvent son arrivée en blouson de cuir et culotte de cavalier devant le maître, épris de chevaux, qui lui conseille de s'inscrire dans son école. Il y apprend rapidement son métier, l'improvisation, la manière de poser sa voix ou d'appréhender un personnage, aux côtés de jeunes espoirs tels que Georges Wilson, Alain Cuny, Madeleine Robinson ou Jean Marais, déjà vedette en devenir.

Encore élève chez Dullin, Jacques Dufilho fait ses réels débuts sur les planches en 1939, grâce à la Compagnie des Quatre Saisons fondée quelques années plus tôt par André Barsacq, Maurice Jacquemont et Jean Dasté. Ils assistent à l'une de ses auditions et l'engagent pour un petit rôle, dans deux pièces de Molière; Les Fourberies de Scapin et Le Médecin volant, toutes deux jouées sous un chapiteau de cirque, à l'occasion du cinquantenaire de la Tour Eiffel. La même année, il débute dans un petit rôle au cinéma pour le film inachevé de Marc Allégret, Le Corsaire, tourné aux Studios de la Victorine à Nice et interrompu par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Jacques Dufilho est nommé au grade de maréchal des logis dans la réserve le . Mobilisé le pour être affecté au dépôt de cavalerie 18, il reprend du service à la déclaration de guerre au sein du 29e Groupe de Reconnaissance de Division d'Infanterie (29e GRDI), dérivé du 2e Hussards, commandé par le chef d'escadrons de Rolland et unité de reconnaissance de la 35e Division d'Infanterie.

Il obtient son brevet de chef de peloton en et participe à la campagne de 1940 au sein de l’escadron moto sous les ordres du capitaine de Lestrange. Durant cette période, il est posté trois fois quarante-cinq jours en première ligne. Sa conduite au feu lui vaut une citation à l’ordre du régiment le . Il est nommé au grade de maréchal des logis chef à compter du même jour. Devenu sous-officier adjoint, il est contraint quelques semaines plus tard, de se rendre devant la trop puissante Wehrmacht encerclant son unité. Il passe une vingtaine de jours dans un camp de prisonnier à Pont-Saint-Vincent, près de Nancy. Il recevra la croix de guerre puis la Légion d'honneur plusieurs années plus tard.

L'Occupation allemande

Démobilisé en 1940, il retourne vivre un temps seul à Bordeaux puis retrouve son appartement de la rue Chappe à Paris pour continuer sa carrière de comédien. En juillet 1941, Dufilho participe à un spectacle en plein air intitulé 800 mètres, mis en scène par Jean-Louis Barrault dans le Stade Roland-Garros, au profit du Secours populaire français. Aux côtés de Jean Marais, Fernand Ledoux ou Louis Jourdan, il interprète un petit rôle de coureur.

À partir de 1943, Jacques Dufilho travaille pour la télévision allemande de Paris « Fernsehsender Paris » dans les studios mythiques du 13-15 rue Cognacq-Jay où il cottoie Mouloudji, Howard Vernon, Suzy Solidor, Henri Cochet, Léon Smet (père de Johnny Hallyday), le chorégraphe Serge Lifar ainsi que Serge Reggiani. En mars 1944, il obtient son certificat officiel d'acteur de la chaîne, notamment grâce à Suzanne Bridoux, ancienne secrétaire du pionnier de la télévision René Barthélémy, tout comme le marionnettiste Jacques Chesnais, les acteurs Pierre Risch, Olivier Hussenot, Jean-Pierre Grenier ainsi que le célèbre René Simon.

Jusqu'à la fin de la guerre, parachevant sa formation et cantonné aux figurations ou modestes rôles, il se voit engagé à plusieurs reprises dans des pièces mises en scène par Charles Dullin, notamment dans La Princesse des Ursins de Simone Jollivet ou Le Misanthrope et l'Auvergnat d'Eugène Labiche. Au cinéma, qui lui procure beaucoup plus d'argent que le théâtre pour un travail moins significatif, il enchaîne quelques apparitions, dont sa toute première dans Croisières sidérales en 1941 et une interprétation plus remarquée dans Premier de cordée de Louis Daquin en 1944, film pour lequel il est censé affronter les difficultés d'un tournage en décors naturels dans les Alpes.

L'homme de théâtre

Il fait ses débuts au cabaret-théâtre en 1951 chez Agnès Capri.

Son interprétation de L'Avare en 1962 reste pour lui, un moment de théâtre essentiel ; il joue également dans Colombe de Jean Anouilh, est l'interprète de Marcel Aymé, à chaque fois sous la direction d'André Barsacq et dans des œuvres de Jacques Audiberti. Dufilho obtient un vif succès dans Le Gardien d'Harold Pinter en 1969, ainsi que dans L'Escalier de Charles Dyer, mis en scène par Georges Wilson, avec lequel il montera également Les Aiguilleurs et Léopold le bien-aimé.

Homme de théâtre reconnu, Jacques Dufilho reçoit un Molière du meilleur acteur en 1988 pour son rôle dans Je ne suis pas Rappaport de Herb Garner.

L'acteur de cinéma

Sa carrière cinématographique, souvent dans des seconds rôles, en France et en Italie, est considérable avec plus de 160 films.

Dufilho est remarqué à l'écran en 1948, avec un rôle dans La Ferme des sept péchés de Jean Devaivre. Il joue en particulier dans des films signés par Jean Delannoy, André Hunebelle, Yves Robert, Louis Malle, Michel Audiard, Claude Chabrol, Jean Becker, Claude Sautet...

En 1978, il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans Le Crabe-tambour de Pierre Schoendoerffer, récompense qui lui est à nouveau décernée 3 ans plus tard avec Un mauvais fils de Claude Sautet en 1981. En 1988, il remporte le 7 d'or du meilleur comédien dans un téléfilm, Une femme innocente (tourné en 1986).

En 2003, il publie une autobiographie intitulée Les Sirènes du bateau-loup (Fayard).

Dernières années et fin de vie

En mai 1991, Jacques Dufilho commence le tournage du film Les Enfants du naufrageur sur l'île-de-Bréhat aux côtés de Brigitte Fossey et Jean Marais, qu'il a connu aux cours de Charles Dullin dans leur jeunesse, sous la direction de Jérôme Foulon. Si le film ne rencontre qu'un succès d'estime auprès du public, il obtient toutefois plusieurs prix du meilleur film dans des festivals européens. Un projet plus ambitieux l'attend ensuite : l'adaptation au cinéma des années de pouvoir du maréchal Pétain par le réalisateur Jean Marbœuf et l'historien Marc Ferro. Le producteur Jacques Kirsner insiste pour que son Pétain soit porté par une composition de Dufilho, pour l'occasion affublé de lentilles bleues, le crâne en partie rasé pour se rapprocher le plus possible de la physionomie du personnage. Face à Jean Yanne en Pierre Laval, aux côtés d'une imposante distribution. Le tournage du film s'étend sur dix-huit semaines, dont plusieurs à Vichy, sur les lieux mêmes que fréquentaient pendant l'Occupation les figures représentées à l'écran. Alors que le réalisateur s'oppose au producteur pour des questions de montage, Jacques Dufilho déclare envisager le rôle de Pétain « comme un avocat défend un personnage qu'il aime bien ». À la sortie du film, une partie de la presse l'accuse de vouloir rendre sympathique le vieux maréchal et de confondre ses opinions politiques avec son interprétation. Aujourd'hui, ce grief est régulièrement repris par les critiques lorsque le film est évoqué dans les médias. Pour autant, l'acteur a toujours nié une volonté manifeste de glorifier les années du régime de Vichy ou la figure de son chef ; Il affirme avoir suivi scrupuleusement le scénario et les indications du réalisateur. Rétrospectivement, Jacques Dufilho déclare regretter d'avoir accepté ce rôle.

Au milieu des années 1990, Jacques Dufilho ralentit progressivement ses activités cinématographiques. Après l'interprétation d'une pièce de boulevard aux côtés de Danielle Darrieux au théâtre du Gymnase et diffusée à la télévision, Ne coupez pas mes arbres, l'acteur monte une dernière fois sur scène avec son ami Georges Wilson, dans Show bis en 1993. La pièce raconte l'histoire de deux vieux comédiens se retrouvant pour un ultime spectacle.

L'année suivante, il préside la 8e nuit des Molières et il est longuement applaudi par le public présent avant de déclarer, avec humour, qu'il n'est qu'un « vieux paysan sévère, bourru » et de raconter une anecdote d'enfance sur la manière d'ouvrir les enveloppes. Dans Quelque part dans cette vie, jouée plusieurs mois en tournée puis au Théâtre Marigny entre 1993 et 1995, il fait la connaissance de la comédienne Sonia Vollereaux avec laquelle il va nourrir une réelle complicité. Dans Le Voyage, mise en scène par Michel Fagadau, où il interprète un ancien déporté, Jacques Dufilho prend conscience des failles de sa mémoire liées à son âge et il est contraint d'annuler une représentation, ayant oublié tout son texte. De plus en plus handicapé par cet état de santé, il décide de faire ses adieux au théâtre en 1998, retrouvant pour Ma petite fille, mon amour deux partenaires qu'il affectionne, Danielle Darrieux et Sonia Vollereaux.

En 1999, François Dupeyron choisit Jacques Dufilho pour interpréter un vieil agriculteur dans C'est quoi la vie ?, drame montrant les difficultés du monde paysan français à l'orée du XXIe siècle. Sa composition lui vaut la Coquille d'argent du meilleur acteur au Festival international du film de Saint-Sébastien et une seconde nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. La même année, il fait une courte apparition dans Les Enfants du marais de Jean Becker en interprétant le vieux, ancestral habitant du marais heureux de céder sa cabane à Jacques Gamblin à la fin de sa vie. Là-haut, un roi au-dessus des nuages, sortit en 2004 avec Philippe Clay et Bruno Cremer, ne marque pas seulement la fin de la carrière cinématographique de Jacques Dufilho ; il est aussi le dernier film de son réalisateur Pierre Schoendoerffer, lequel avait offert à Dufilho, son premier César quelques années auparavant avec Le Crabe-tambour. Pour son petit rôle de recteur, Dufilho ne tourne que quelques jours mais un assistant est invité à lui écrire son texte sur un tableau derrière la caméra, pour pallier ses trous de mémoire.

Jacques Dufilho meurt à Lectoure (Gers), le dimanche , à l'âge de 91 ans. La presse salue la disparition d'un « comédien-paysan », d'un « paysan gascon » et d'une « gueule comme il n’en existe plus ». Ses obsèques sont célébrées en toute simplicité le mercredi suivant, à l'église Sainte-Marie de Mirande, en présence de Claude Rich, Sonia Vollereaux et du ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres, évoquant au nom de la République l'un « des plus grands acteurs de notre époque ».

Jacques Dufilho est inhumé dans l'intimité familiale, dans le petit cimetière de Ponsampère, où il a possédé une ferme dans laquelle il a résidé lors de son temps libre, son frère André ayant été médecin généraliste à 7 km, dans le bourg de Mirande.

Vie privée

Discret sur sa vie privée, préférant dès que possible le calme et la simplicité de ses terres gasconnes à l'agitation parisienne, Jacques Dufilho a pourtant nourri une passion pour les automobiles Bugatti, qu'il reconstruira et collectionnera une partie de sa vie. En outre, il assume volontiers être en décalage avec son époque quand il s'affirme catholique traditionaliste, adepte de la messe en latin et monarchiste. Jacques Dufilho est très discret sur sa vie privée et ne l'évoque presque jamais dans ses interviews. Il se marie en octobre 1947 avec Colette Colas (1920-2006) et emménage avec elle dans le petit appartement qu'il possède rue Chappe à Paris, avant de déménager quelques années plus tard boulevard Saint-Michel. Le couple donne naissance à une fille, Colette Dufilho-Legendre, née en 1954 et narratrice de contes pour enfants.

Distinctions

Récompenses

- César du cinéma

- 1978 : César du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Crabe-tambour

- 1981 : César du meilleur acteur dans un second rôle pour Un mauvais fils

- Festival international du film de Saint-Sébastien

- 1999 : Coquille d'argent du meilleur acteur pour C'est quoi la vie ?

- Les Molières

- 1988 : Molière du comédien pour Je ne suis pas Rappaport (mise en scène de Georges Wilson)

- Trophée Béatrix Dussane

- 1969 : 1er lauréat du Trophée Béatrix Dussane pour Le Gardien (mise en scène de Jean-Laurent Cochet)

- 7 d'or

- 1988 : Meilleur comédien pour Une femme innocente

Nominations

- César du cinéma

- 2000 : nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle pour C'est quoi la vie ?

- Les Molières

- 1987 : nomination au Molière du comédien pour L'Escalier

Décorations

- Chevalier de la Légion d'honneur (1998)

- Croix de guerre 1939-1945 avec citation à l'ordre de l'Armée (1940)

- Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres

Toponyme

- Rue Jacques-Dufilho à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)

Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « n », mais aucune balise <references group="n"/> correspondante n’a été trouvée

Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 06/08/2025 05:12:02). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.

Tous les rôles de Jacques Dufilho actuellement dans le mediabrol

- Acteurs

- Films hors séries (infos)

- Carlos dans - Cadet Rousselle (infos) (Films hors séries) - rôle secondaire

- Les Charlots - Saga (infos)

- Le colonel dans n°22 - Les bidasses en folie (infos) (Les Charlots - Saga) - rôle secondaire

Version en cache

Cette version de la page est en cache (à la date du 11/01/2026 19:51:08 - Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)) afin d'accélérer le traitement.

Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 06/02/2014, dernière modification le 12/11/2025 c20260111-195108

Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/dufilho-jacques.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.

- Films hors séries (infos)